スポンサーリンク

2020/8/20

老後の備えの一つとして、

個人年金保険を利用することがある。

個人年金保険とは、

公的年金を補完するためのもので、

現役時代に掛け金を支払い、一定の年齢になったら年金として受け取るタイプの保険商品だ。

保険契約者本人が個人年金保険を年金として受け取る場合、

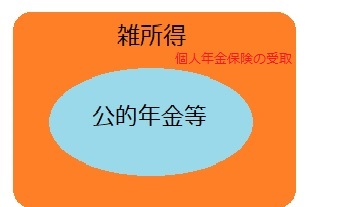

その収入は税金上”雑所得”の所得区分となる。

※一括で受け取る場合は、”一時所得”

個人年金保険の受取は”雑所得”ではあるが公的年金等には該当しない。

なので、

公的年金等控除はない。

しかしながら差し引くことができる経費はある。

それは、現役時代に支払ってきた個人年金保険の掛け金だ。

●個人年金保険の必要経費

個人年金保険の必要経費は次のように計算されます。

■1年間の年金受取額 ×(掛金支払総額/年金受取総額)

※保険契約者本人が受け取る場合

たとえば、

1年間の年金受取額が15万、

現役時代に支払った掛金の総額が100万、

受取期間10年間の年金総額が150万、

だとすると、

必要経費は15万×(100万/150万)=10万になります。

よってこの個人年金保険の雑所得(課税対象)は、

15万ー10万=5万ということになります。

ちなみに、

個人年金保険の必要経費は保険会社が計算してくれます。

保険会社から届く支払調書に記載してあるはずなので確認してください。

(そして確定申告の時まで保管しておきましょうね)

●掛金より増えた分に税金がかかる

個人年金保険はいままで支払った掛け金が必要経費になる。

よくよく考えれば当たり前ですよね。

税金は収入から費用を差し引いた利益に課税されます。

個人年金保険も、

保険会社が運用して増えた部分(=利益)に税金が課されるのです。

●貯蓄の意味合いが強い

受取時に公的年金等となるものは、

掛金支払時に支払額が全額所得控除となります。

そして受取時には公的年金等控除があるのみで掛け金が経費になることはありません。

それに比べて個人年金保険は

掛金支払時に支払額は

生命保険料控除として最高4万(旧契約は最高5万)までしか所得控除がありません。

よって、自分で積み立てるタイプの年金としては、

個人年金保険と、

小規模企業共済やiDeCoは

税制上まったく別物です。

個人年金保険は老後のための貯蓄商品の代表と言われることがあるのはこのためです。

やはり性格は”貯蓄”なのです。

個人的な意見になりますが、

個人年金保険に大きな税金のメリットを期待するのではなく、

現役時代に積み立てたものを、

老後に分割で取り崩すイメージで考えたほうがわかりやすいのではないでしょうか。

***

≪あとがき≫

会社員の人の年金プランとしては、

個人年金保険の方が利用しやすい、というところはあるかと思います。

ただiDeCoが登場してからというもの

影が薄くなった感じがしますね。

外部積立として利用するのはまだありかなあと。

≪あたらしいこと≫

・けんちん汁をつくる

***

スポンサーリンク

★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------